King of coasters

FUJIYAMA

Photo X-treme 2007

|

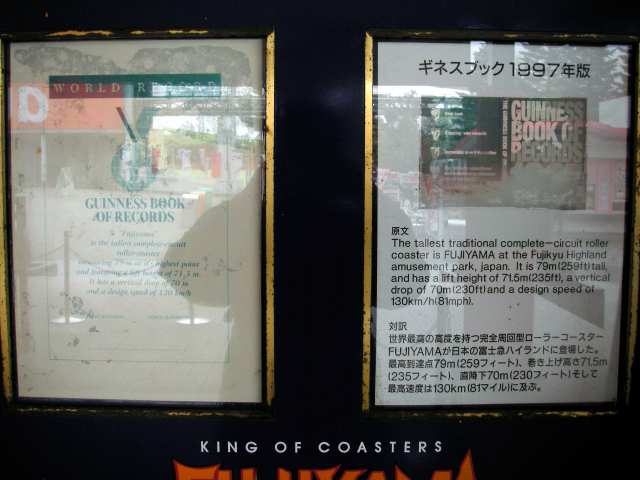

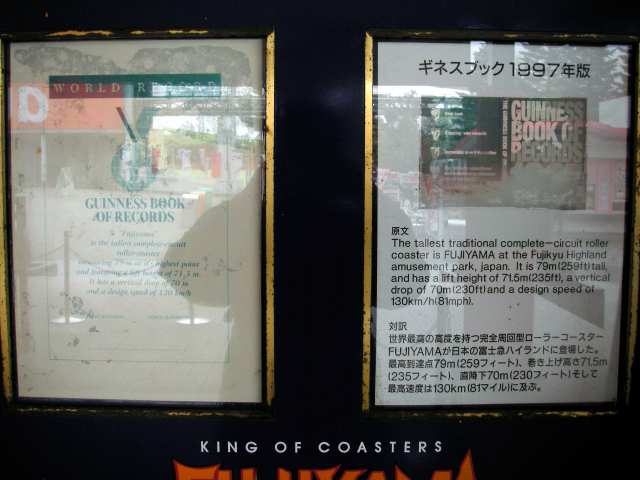

ギネスブックの掲示。かなり劣化しています。

|

|

放置される「青車両」。いずれは廃棄されるのでしょうか?(2007年春)

|

|

乗り場スロープ入り口。「搭乗受付終了」に涙を飲んだ人も多いはず。

|

|

ライドフォトの広告。

|

サンプル写真は、オープン当初から変わっていないと思われます。

現在は額入りですが、かつては紙が貼りつけてあるだけでした(落書きされてたり)。

男性モデルの方(左端)が、フジヤマッチョに似ているように思うのですが、如何でしょう?

マグカップは販売終了。

|

見事な富士山。前景はドドンパ。

|

|

掛け軸の右半分。見づらい位置にあります。残りの撮影は、再トライする予定。

|

|

ドドンパの赤ちゃん車両です。そのまま引退となりました。(2007年10月)

|

|

1台運行から2台運行へ。スタッフ総出で砂袋を積んで予行演習です。

|

|

てきぱきと積みおろししています。

|

|

ヒーターとブレーキ。車輪の温度管理がシビアなようです。

|

|

帰ってきました。みんな満面の笑みを浮かべています。車両は「氣志團號」。

|

|

それでは、いってらっしゃい。

|

(ご注意)以降のコンテンツには、搭乗中に撮影した画像が含まれます。撮影において、カメラ等を落下させますと、大きな事故につながる可能性があります。決して真似をなさらないようお願いいたします。

スタッフとハイタッチしてホームを抜けると、ゆっくりと左180度ターン。

遥かな高みに登る巻上げが現れます。

初めて乗る方は、あまりの高さに愕然とすることでしょう。

昔ながらのチェーン巻上げなので、カタカタと音を立てて登り始めます。

|

登り始めて間もなく。ホテルの屋根よりも、まだ低いです。

|

|

高度70mの札が見えてきました。あと少しで頂上です。

|

|

|

いよいよ頂上。

|

向こう側が見えてきます。

|

|

World Record 79m 曇りで富士山は見えませんが、青木ヶ原樹海が広がります。

|

|

巻き上げチェーンを抜け、タイヤが8個並んでます。対岸が見えてきました。

|

|

チェーンから開放されると、徐々に加速してきます。

|

|

カーブを曲がると、絡み合ったレールが見えてくる。

|

|

1stドロップ、来る来る。目の前のピークは第3高点。

|

|

1stドロップ、来た来た。

|

|

キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━!!!!!

|

|

ひー(笑)

|

|

着地。浮いた体が、すっとシートに収まる。

|

|

地面すれすれを、130km/hで駆け抜ける。

|

|

支柱群を抜けると、第2高点への長い登りが。

|

|

直線なので、風を感じながらリラックスできる。

|

|

第2高点へ到達。非常用の補助巻き上げ機だろうか、タイヤが回転している。

|

|

左180度ターン。スピードはゆっくりで、バンクもほとんど無い。

|

|

ぐるりと向きを変えると、園内展望。少しづつ加速。

|

|

そして、いよいよ2ndドロップ

|

|

斜度感も落差も十分。

|

|

2ndドロップ キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!

|

|

2ndドロップの底。何気に手を振ってる人がいるけど、カメラ見えてるのかな?

|

|

そして、登りへとスムーズにつながっていく。

|

|

風を切りつつ、高みへと登る。ダイナミックだ。

|

|

第3高点に達すると、1stドロップ越しにブーメランターンが見えてくる。

|

|

放り上げられるような爽快さ。

|

|

3rdドロップ キタ━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!!

|

ローラーコースターは、基本的にクロソイド曲線で設計される。

クロソイド曲線って何やねん?と訊かれても困るが、クルマをまっすぐ走らせながら徐々にハンドルを切り込んでいったときの軌跡に近いらしい。

クロソイド曲線ならば、Gの変化を緩やかに受け止めることが出来て、乗り心地も良く、ダメージも少ない。

もし、そうでないなら「痛い」マシンとなり、これが道路なら事故多発地帯となる。

FUJIYAMAも美しいクロソイド曲線で構成され、滑らかな乗り味を楽しめるマシンだった、、、、ここまでは。

この先は定番に反するような、トリッキーで荒々しいコースに変貌する。

そしてFUJIYAMAの本領発揮は、これからだ。

|

|

ドロップ終了と思った瞬間、

|

小さいドロップでガクンと落ちる。

|

|

3rdドロップの落差は控えめで、すぐに登り返しに入る。

|

|

右ブーメランターンが迫る。レール左側のメンテナンス用通路が、ガタガタなのが気になるなぁ。

|

|

ほとんど真横に傾いているのが判る。

|

|

振り落とされるような揺さぶり。

|

|

倒れこむように、4thドロップへ。

|

|

コースは、まだまだ続く。良い眺めだ。

|

|

右手に見えるタワーは、ライドフォト撮影カメラ。

|

|

4thドロップの底。イルミネーション装置の間を抜けてゆく。

|

|

緩やかな登り。でも、この左ひねりは意外に強烈で、油断すると体が倒れてしまう。

|

|

その後は、普通の登りが続く。この先に2連続キャメルバックが控えている。

|

|

1度目のキャメルバックを越える。浮き具合は微妙かなぁ。

|

|

2度目のキャメルバックへ。晴れていれば、左手は富士山。

|

|

第5高点。ここは「溜め」という感じで、小休憩かもしれない。

|

|

ぐぐっとプラスGに襲われる。ターンを抜けるまで、じっと耐えるのみ。

|

|

ようやくプラスGから開放され、ターンしながら高みに登ってゆく。

|

|

第6高点のビューポイント。サーフィンコースのうねりがすごい。

|

|

6thドロップ。コース後半にもかかわらず、大きな落とし込みに歓声が上がる。

|

|

6thドロップの底。見られてる、見られてるw

|

|

すぐに登り返して、ブーメランターンへ。

|

|

ターンの途中で折れ曲がるようなレイアウト。

|

|

ターンを抜け、横倒し状態から復帰して、

|

|

7thドロップ。スピードが戻ってくる。

|

|

軽いホップを越えて、しばらく直進。

|

|

急カーブが迫ってくる。

|

|

通称ゼロカント・カーブ。ライドは完全に横倒し。

|

|

長いターンも、そろそろ終わり。

|

|

ターンを抜けると、最後の見せ場「サーフィンコース」へ。

|

|

最初のキャメルバック。頂上で左ひねり。コツは体を左側に乗り出すこと。

|

|

最初のキャメルバックを越える瞬間。

|

サーフィンコースは、頂上ひねりターンのキャメルバックで構成される。

左ひねり、右ひねり、左ひねり、右ひねり、の計4回。

キャメルバックの底(つなぎ部分)は水平に戻るので、安定した走りになる。

余談だがスペースワールドのタイタンは、底でひねるコース(それも左ターンの下りから、右ターンの登りへ)がある。

こちらは本当に恐ろしいので、しっかり身構えて乗らなければならない。

最初のキャメルバックを下ると、すぐに右ひねりキャメルバックへ。

コツは体を右側に乗り出すこと。

乗り出すタイミングは、ターンに入る前(登り始めくらい)が良い。

|

2回目のキャメルバックを抜ける。レールのひねりがなくなっていることか判る。

|

|

3回目のキャメルバック(左ひねり)。コツは体を左側に乗り出すこと。

|

|

3回目のキャメルバックを越える瞬間。

|

|

4回目のキャメルバック(右ひねり)。コツは体を右側に乗り出すこと。

|

|

4回目のキャメルバックを抜ける。

|

|

これが極小キャメルバックだ。落差は10数cmくらいか?

|

|

その瞬間、バンと弾き飛ばされて、びっくりする。

|

|

支柱の間を通すために、無理やりねじ曲げたようにも見えるが、

|

|

尻が座席から離れた状態で、ガンガン引っ張られる。飛んでます、凄い!

|

|

最終キャメルバックを越える瞬間。まだまだスピードは落ちてない。

|

FUJIYAMAのフィニッシュは、とても素晴らしい。

そのメカニズムを、筆者なりに考察してみる。

最終キャメルバックの登りは、定番どおりクロソイド曲線だが、登りきる前にカクッと折れ曲がり、

直線的な下り(ブレーキゾーン)へとつながる。

その「カクッと折れ曲がる」ときに、強いマイナスGを生じて体が浮く。

浮き上がったところでブレーキが掛かり、車両は減速するが、浮き上がってる自分は前に飛び出し、さらに強い浮きになる。

これは普通のキャメルバックでは味わえない、ブレーキとの最強コンボかもしれない。

この仕掛けは、ドドンパにも採用されているようだ。

もっとも構造は地味であり、効果も微妙だが、乗ったときには、ぜひ味わってみてほしい。

現在では海外を中心に、FUJIYAMAを上回るスペックのマシンが多数登場している。

筆者は残念ながら、海外のマシンは未体験であり何も言うことができないが、

経験者の感想を読む限りでは、新鋭機(スチール製)は総じて快適であり、FUJIYAMA的なスリルは味わえないようである。

FUJIYAMAは現在でも、貴重なコースターであることに間違いはない。

EXIT |

HOME